「死の勝利」の一部 |

古くて新しい免疫学 |

| 布団を掛けないで寝ていると、「風邪をひくぞ」といわれます。かぜは布団で遮断できるのか。布団は生体防御機構か。布団は免疫か。一体、「免疫」て何だろう。

|

|

人類が認識した「免疫」の歴史 |

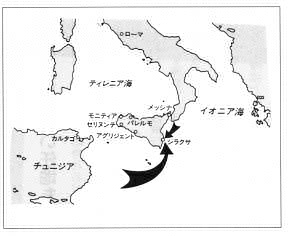

それから八年後、カルタゴは再びシラクサを攻撃してきました。しかし、再び戦線にペストが流行したのです。このとき八年前のペストを経験し、生き残っていたシラクサ防衛軍はペストに対しほとんど無傷であったが、新しく部隊を編成したペストの経験のないカルタゴ軍は、八年前と同様大被害を被り敗退したのでした。

それから八年後、カルタゴは再びシラクサを攻撃してきました。しかし、再び戦線にペストが流行したのです。このとき八年前のペストを経験し、生き残っていたシラクサ防衛軍はペストに対しほとんど無傷であったが、新しく部隊を編成したペストの経験のないカルタゴ軍は、八年前と同様大被害を被り敗退したのでした。

「死の勝利」の一部 |

|

免疫と抗体 |

|

「免疫」は自分と他人を区別する仕組み |

ヨハネ騎士団 |

|

抗原抗体反応 |

|

「免疫」とアレルギー |

|

自己と非自己の区別…特異性 |

|

遺伝子と免疫 |

|

肌で感じてほしい「免疫学」 |

プロフィール (かんの・まさもと)

(かんの・まさもと)◇一九五三年生まれ ◇千葉大学大学院医学系研究科修了 ◇一九八三年から千葉大学医学部環境疫学研究施設免疫研究部助手 ◇一九八五年 イギリス・ケンブリッジMRC分子生物学部門へ短期留学 ◇一九八七〜九一年 フランス・ルイパスツール大学医学部医化学研究所・研究員 ◇一九九一〜九七年 千葉大学医学部高次機能制御研究センター免疫機能分野講師・助教授 ◇専攻分野:分子免疫学、分子生物学、細胞生物学など ◇一九九七年より広島大学医学部免疫学・寄生虫学講座教授 ◇最近の研究:細胞増殖と細胞死のバランス調節機構 |