-厚生省,結核緊急事態を宣言!-

文・吉 原 正 治 (Yoshihara,Masaharu)

保健管理センター教授

早期発見には健康診断と早めの受診!

かつて、国民病といわれた結核は、死亡率も高く、大変恐れられていました。それが、生活水準の向上、医療の進歩、国をあげての結核対策、関係者の献身的努力によって、大きく改善してきました。結核の罹患率(りかんりつ、人口十万あたり何人がかかっているかで表す)は、戦後、確実に低下してきました。一九六一年の結核罹患率は四四五・九でしたが、一九七○年には一七二・三、一九八○年には六○・七まで下がりました。しかし、その後、低下のスピードが鈍り、横這い状態で、危惧されていました。

かつて、国民病といわれた結核は、死亡率も高く、大変恐れられていました。それが、生活水準の向上、医療の進歩、国をあげての結核対策、関係者の献身的努力によって、大きく改善してきました。結核の罹患率(りかんりつ、人口十万あたり何人がかかっているかで表す)は、戦後、確実に低下してきました。一九六一年の結核罹患率は四四五・九でしたが、一九七○年には一七二・三、一九八○年には六○・七まで下がりました。しかし、その後、低下のスピードが鈍り、横這い状態で、危惧されていました。

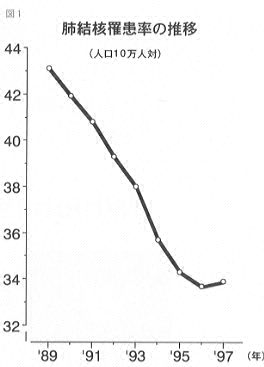

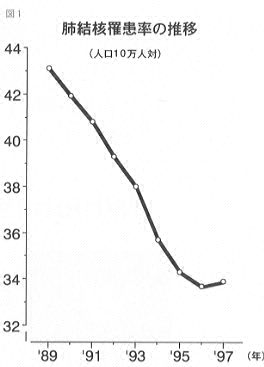

それが、ついに平成九年度の罹患率で前年を上回ったことがわかりました(図1)。わずかの変化ですが、増加に転じたのは四十三年ぶりです。結核の新規発生数も三十八年ぶりに増加に転じました。現在でも一年の内に、四万人を越す人が新たに結核にかかっているのです。結核の増加の原因は、高齢者の結核患者が増えたことの他に、国民全体の結核に対する油断の気持が、診断の遅れ、集団発生の増加を招いているともいわれます。そのため、厚生省の結核緊急事態宣言(平成十一年七月二十六日)となりました。

日本は今まさにこれから結核が再び増えるか否かの分岐点にたっています。結核は決して過去の病気ではない。みんなが結核を正しく理解し、恐れず、しかし、あなどらずの気持で、向かい合っていくことが大変重要です。

結核が高齢者で多いだけでなく、若い年代の集団発生、特に学校や医療機関での集団発生も増えています(図2)。この要因には、若年者の結核への抵抗力の低さと、結核を過去の病気とあなどる油断の気持から、病院受診が遅くなり、診断も遅れるということがあります。

結核が高齢者で多いだけでなく、若い年代の集団発生、特に学校や医療機関での集団発生も増えています(図2)。この要因には、若年者の結核への抵抗力の低さと、結核を過去の病気とあなどる油断の気持から、病院受診が遅くなり、診断も遅れるということがあります。

さて、全国の状況から広大の状況に眼を向けてみましょう。

まず、保健管理センター発足当時の状況をみますと、昭和四十五年から七年間では六十五人(学生五十一人、職員十四人)新患者が発生し、年平均では九・三人でした。

今年までの最近十七年間では、新患者は三十七名で、年平均で二・二人で、確かに以前より減っていますが、最近は、平均±二・五人で推移し、ほとんど横這い状態です。最近の例をみると、健診で、無症状の内に見つかるものが増えています。当然、症状のないもののほうが、病気の程度も軽く、治療も楽で、早くよく治ります。

二十歳、三十歳はほとんどが結核に接触したことがなく、結核の予防として行っているBCG接種の効果も薄れ、結核に対して抵抗が弱いことが指摘されています。しかも、小中高と比べ、活動範囲が格段と広がり、いろいろな場所で多くの人に接するようになるため、感染のチャンスが増えます。

また、学生は一人暮らしが多く、生活管理が不十分で、過労、食事の不規則、過飲、煙草なども誘因になります。

教室、寮、サークルなどの場で、集団発生が多いのはそのためです。

この生活の不摂生は、職員にもあてはまる方が少なくありません。職員も要注意です。

学校での集団発生はニュースになりますが、単発の結核はニュースにならないために目立ちませんが、実際には二十、三十歳代よりも、四十歳代、さらに五十歳代、六十歳代と年齢が上がるほど、結核にかかる率も高いことを忘れてはいけません。

十〜十四歳の罹患率は一・四です。二十歳代は二○・二、四十歳代は二五・一、五十歳代三八・二、六十歳代六一・二と増えていきます。

この八月にも近畿方面の某大学で「大学生二十八人が結核感染」とのニュースがありました。新聞紙上で関係者が「大学生での健康診断受診率の悪さ」を嘆き、予防面の難しさを指摘していました。

この八月にも近畿方面の某大学で「大学生二十八人が結核感染」とのニュースがありました。新聞紙上で関係者が「大学生での健康診断受診率の悪さ」を嘆き、予防面の難しさを指摘していました。

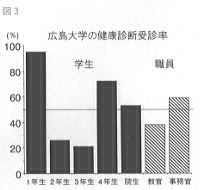

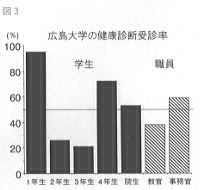

この「健康診断受診率の悪さ」は広大でも同じことがいえます。広大の健康診断の受診率(図3)は、一年生九五%、四年生七二%ですが、二年生、三年生は極めて低率です(平成十一年)。また、職員では(平成十年)特に教官が三八%と低率です。健康診断は結核の早期発見の第一歩です。必ず受診して下さい。結核は決して過去の病気ではありません。

健康診断の積極的受診。年に一回は必ず受診しましょう。

風邪によく似た症状で、長引く咳。微熱が続く。血痰。食欲がない。体重が減る。要注意です。このような場合、早く病院で受診しましょう。

広大フォーラム31期3号 目次に戻る

かつて、国民病といわれた結核は、死亡率も高く、大変恐れられていました。それが、生活水準の向上、医療の進歩、国をあげての結核対策、関係者の献身的努力によって、大きく改善してきました。結核の罹患率(りかんりつ、人口十万あたり何人がかかっているかで表す)は、戦後、確実に低下してきました。一九六一年の結核罹患率は四四五・九でしたが、一九七○年には一七二・三、一九八○年には六○・七まで下がりました。しかし、その後、低下のスピードが鈍り、横這い状態で、危惧されていました。

かつて、国民病といわれた結核は、死亡率も高く、大変恐れられていました。それが、生活水準の向上、医療の進歩、国をあげての結核対策、関係者の献身的努力によって、大きく改善してきました。結核の罹患率(りかんりつ、人口十万あたり何人がかかっているかで表す)は、戦後、確実に低下してきました。一九六一年の結核罹患率は四四五・九でしたが、一九七○年には一七二・三、一九八○年には六○・七まで下がりました。しかし、その後、低下のスピードが鈍り、横這い状態で、危惧されていました。

結核が高齢者で多いだけでなく、若い年代の集団発生、特に学校や医療機関での集団発生も増えています(図2)。この要因には、若年者の結核への抵抗力の低さと、結核を過去の病気とあなどる油断の気持から、病院受診が遅くなり、診断も遅れるということがあります。

結核が高齢者で多いだけでなく、若い年代の集団発生、特に学校や医療機関での集団発生も増えています(図2)。この要因には、若年者の結核への抵抗力の低さと、結核を過去の病気とあなどる油断の気持から、病院受診が遅くなり、診断も遅れるということがあります。

この八月にも近畿方面の某大学で「大学生二十八人が結核感染」とのニュースがありました。新聞紙上で関係者が「大学生での健康診断受診率の悪さ」を嘆き、予防面の難しさを指摘していました。

この八月にも近畿方面の某大学で「大学生二十八人が結核感染」とのニュースがありました。新聞紙上で関係者が「大学生での健康診断受診率の悪さ」を嘆き、予防面の難しさを指摘していました。