文・藤本 成明

( FUJIMOTO, Nariaki)原爆放射線医科学研究所助教授

| 開 | か | れ | た |

|---|---|---|---|

| 学 | 問 | (90) |

|

|

文・藤本 成明

( FUJIMOTO, Nariaki)原爆放射線医科学研究所助教授 |

| 数年前にマスコミを賑わせた環境ホルモン問題。その言葉はすっかり定着しました。マスコミの最前線からは引退したこの問題の現状はどうなっているのでしょうか。 |

図1.ラット前立腺での2種類の女性ホルモン受容体量の変化。

多くの環境ホルモンが結合して働くターゲットは女性ホルモン受容体なので、 生物影響を理解するのにその発現量を知ることは重要です。 我々の研究によりその量は発育過程で大きく変化する事がわかりました。 現在その分子的な仕組みを解明しようとしています。 (クリックすると拡大します) |

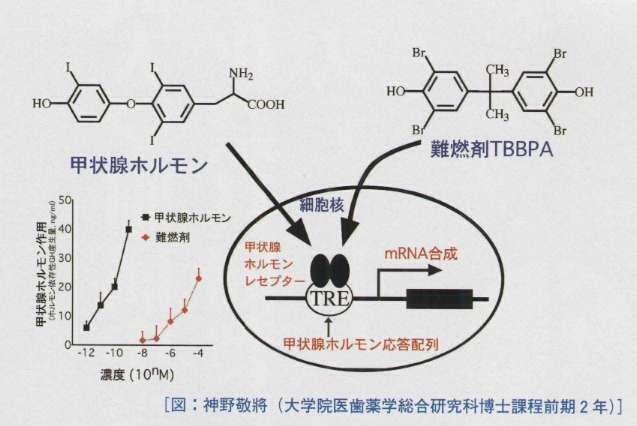

図2.甲状腺ホルモン作用物質。化学物質の女性ホルモン以外の作用も注目されるようになってきました。

我々の研究により、難燃剤として使われているTBBPAが甲状腺ホルモン作用を持つことが示されました (広島大学大学院医歯薬学総合研究科創薬科学講座・北村繁幸助教授との共同研究)。 |

|

プロフィール 1992年 広島大学大学院博士課程修了PhD 同 年 広島大学原爆放射能医学研究所助手 1996年 同助教授 2002年 同原爆放射線医科学研究所助教授 専門分野:分子内分泌学、放射線腫瘍学 E-mail:nfjm@hiroshima-u.ac.jp |

|