|

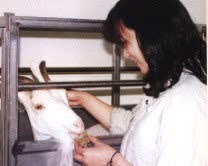

Capra hircus aegagurus |

|

|

|

|

|

「こけこっこー」、「ぶーぶー」などの鶏やブタの鳴き声(わめき声)の中に、今年から「メエーメエー」という甲高い声が加わった。これが、生物生産学部の南側にある精密実験場の姿である。  「メエーメエー」の主はシバヤギで、正式にはCapra hircus aegagurusという難しい名前を持ち、偶蹄目、反芻亜目、ウシ科ヤギ属に分類され、今年の六月に広島市安佐動物園からやって来た(こちらに来てから四頭が生まれた)。その愛くるしい姿(特に子供)は、大学祭期間中に行われた一日動物園でも大人気であり、さらに日々の実験に疲れている我々をにこやかにさせてくれる。

「メエーメエー」の主はシバヤギで、正式にはCapra hircus aegagurusという難しい名前を持ち、偶蹄目、反芻亜目、ウシ科ヤギ属に分類され、今年の六月に広島市安佐動物園からやって来た(こちらに来てから四頭が生まれた)。その愛くるしい姿(特に子供)は、大学祭期間中に行われた一日動物園でも大人気であり、さらに日々の実験に疲れている我々をにこやかにさせてくれる。その昔、彼らは食肉用として、中国や朝鮮から、沖縄、九州各地に渡来した子孫で、長崎県の西海岸や五島列島では、キリシタン部落と呼ばれた集落で明治以前から飼育され、隠れキリシタンの貴重な食料源となっていたらしい。明治以降、品種改良が進められ、一九五八年には日本国内で総頭数は約六十二万頭以上に達していた。おそらくご年輩の方々は(特に農村ご出身の方)、近所でヤギが飼われていた思い出をお持ちの方もいらっしゃるのでは。しかし現在では、三万頭あまりが沖縄を中心に飼育されているに過ぎない。 その性格は、従順であると一般的にはいわれているが、筆者からすると「疑問」で、こちらが連れて行きたい方向とは必ず反対側に向かう、飼育ゲージからは逃げ出して部屋を荒らす、樋や壁をかじるなど、(かわいらしい)いたずらをあげればきりがない。しかし、成長した雄となると、いたずらはそんな悠長なものではなく、足(蹄はじゃんけんのチョキの形をしている)で胸をけられたり(当研究室では、二度けられた者がいる)、角を雄同士でぶつけ合ったりと、とても恐ろしい。さらに、悪いことに雄はとても臭う。 東南アジアや中国からの留学生にいわせると、この愛くるしいヤギたちは、とても食欲をそそるようで、中国ではヤギのしゃぶしゃぶを食べるのが冬の楽しみとのこと。雄の臭さも、たくさんのスパイスにかき消されるのだそうだ。ヤギを食べる文化のほとんどない現代の日本人には、かわいそうと思えるのだが。 |